2017年度山东省田野考古工作汇报会项目简介(二)

2017年度山东省田野考古工作汇报会项目简介(二)

莱州东海神庙遗址考古勘探

勘探单位:烟台市博物馆

东海神庙遗址位于莱州市西北9公里的永安路街道海庙姜家村西北,南邻海庙于家村,西南有海庙港,西、北为莱州湾,东、南为平野良田,在遗址东侧南阳河流经此处。遗址中心经纬度为N37°12′52.8″,E119°5146.2″,海拔17米。

通过东海神庙考古勘探项目的开展,以摸清东海神庙遗址建筑基址、道路与周边地理环境风貌等,了解各建筑体的分布与功能性质,对遗址的文化内涵进行相应探究,确定其分布范围、布局及相互关系。

经勘探,东海神庙遗址海神庙中轴线清晰,沿中轴线自南向北依次分布有山门、御书亭、戟门及两侧钟鼓楼、御碑亭及两侧东西廊房、大殿、寝殿等建筑单体。另外,东海神庙别院中的道官厅、府官厅、蠡勺亭等建筑位置都得到了确认。这些对于研究我国古代海庙祀典地望的选择、海庙建筑整体布局、建造方式等都提供重要实物资料。

通过此次考古勘探工作基本摸清了东海神庙遗址建筑基址等遗迹以及道路与水系,确定其分布范围、布局及相互关系,确认了各建筑体的分布与功能性质。

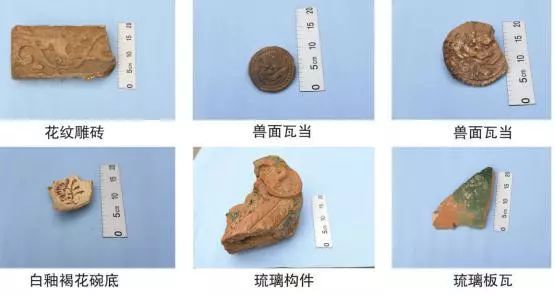

考古勘探工作照

勘探土样举例

勘探出土遗物

章丘城子崖遗址

发掘单位:山东省文物考古研究院

城子崖遗址位于济南市章丘龙山镇龙山村东北,巨野河东岸、胶济铁路的北侧。因1930年首先在这里发现了著名的龙山文化,发掘工作对中国史前考古与古史研究产生了深远影响,享有中国考古圣地之誉,闻名遐迩。1961年,国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。2017年对A3西延探沟发掘区和北门区域进行了大面积揭露。

通过揭剖,确定了各期城墙的分布位置及更替关系,亦对各期城墙的规模与结构、后期修葺以及壕沟的清淤过程有了更清楚的认识。重要发现主要归纳为以下几点:

1、岳石早期城墙基槽借用龙山壕沟修整而成,弄清了岳石早期城墙的结构特征,为其“筑而不起”(有基槽,墙体却不高出地面)找到了线索;

2、发现岳石早期城墙外每期护坡与壕沟的清淤存在紧密联系;

3、 首次在岳石期城墙主体外侧发现保护墙体的“包夯”结构;

通过对北门区域的发掘可以看出岳石晚期城址北门与南门门道南北直线对应,门道处城墙基槽结构一致,新发现的廊柱基槽说明存在门楼建筑的可能,丰富了对岳石晚期城门结构的认识;基本弄清了龙山城的建造年代大致在第二期至第四期间;墙体上部可能存在栅栏类附属防御设施。

龙山文化城墙剖面

岳石早期城墙基槽剖面

岳石晚期城墙主体内侧包夯结构

龙山文化陶甗

曲阜鲁国故城老农业局遗址

发掘单位:山东省文物考古研究院

曲阜鲁国故城老农业局遗址位于曲阜城区西部,鲁国故城中西部,明故城西北角。为配合曲阜旧城改造基本建设项目,同时为了解该区域的文化内涵,对其进行发掘。

本次发掘共发现包括龙山、东周和汉代等多个时期的重要遗存。遗址的龙山文化遗存主要为一地层、一座陶窑和一个灰坑。东周时期文化堆积是遗址的主体,包括墓葬、水井、灰坑、道路等多种遗迹,其中43座竖穴土坑墓是本次发掘的主要收获。这些竖穴土坑墓基本呈南北向。长3.20-4.2米,宽2-3.5米,最大者南北长6.2米,东西宽4.8米。葬具多为一棺一椁,葬式基本为仰身直肢,头向北。随葬器物多置于棺椁之间,种类有铜器、陶器、玉石器、骨角器等。铜器计112件,有鼎、簋、盘、匜、豆、舟、敦、车马器、剑、戈、殳等;陶器计106件,有盖鼎、盖豆、壶、罐、鬲、盂、卮等;玉石器14件,有圭、猪龙等;骨角器24件,如彩绘鹿角、骨梳、骨串饰等,另外出土有大量贝币和一件金箔残片。就墓地布局来看,这些墓葬东西向大致分4排排列。汉代遗存主要分布在发掘区东北部,并向东延伸,以较多大型灰坑(沟)为主。

曲阜老农业局遗址发现有目前鲁故城内最早的龙山文化早期遗存,为了解古文化源脉提供了资料;东周时期遗存丰富,呈现“聚族而居、聚族而葬” 的文化面貌;墓葬规划整齐,为“士”一级墓地。老农业局的发掘对于了解鲁故城城内的遗址分布和聚落变迁具有重要价值,遗址内东周时期丰厚的文化堆积和大量的遗迹,尤其是中小型墓地的发现对于鲁故城、鲁国和鲁文化研究具有重要意义。

墓葬举例

保存较好的棺椁

墓葬出土青铜器

滕州前台墓地

发掘单位:山东省文物考古研究院、滕州市博物馆

墓地位于滕州市羊庄镇前台村东南近200米处,地处山区缓坡地带。根据一东西向冲沟可分为南北两部分。2017年上半年,对冲沟北侧水库大坝占压区进行了清理发掘。

发掘工作自2月中旬起,5月底结束,共发掘墓葬238座。其中东周墓葬193座,东西向居多,均为土坑竖穴墓,多木质一棺一椁。除一座双室合葬,其余均单室墓,部分当为异穴合葬。出土器物一百余件,多为陶器,主要位于墓室两侧壁龛内或椁外。

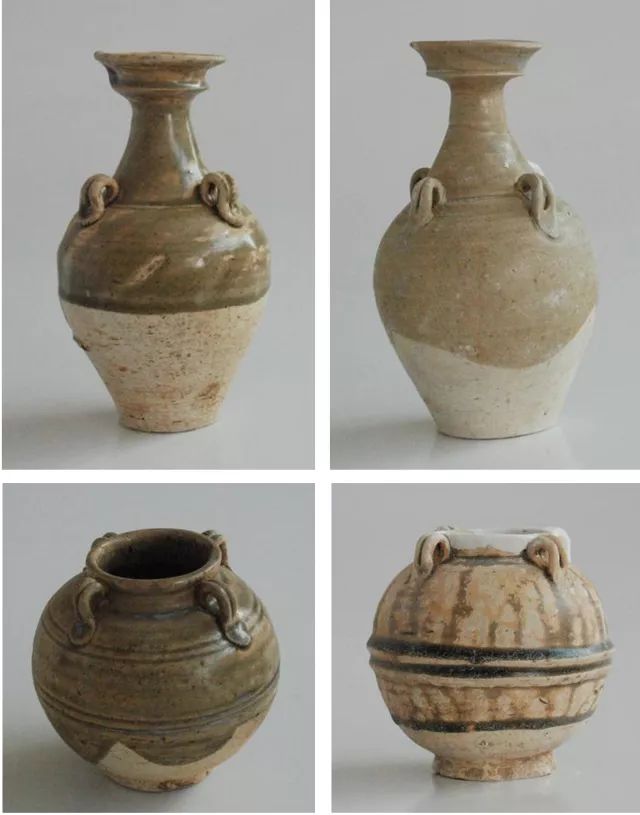

北朝晚期至隋代墓葬45座,除一件土坑木棺墓无椁外,其余均为石椁墓。出土器物一百余件,多为铜饰件。陶瓷器多置于棺外头端或双室中部透窗处。其中陶器7件,器形有罐、碗等。瓷器18件,器形有四系壶、三系壶、四系罐和碗等,胎质较白,施青釉者居多,少量黄色和酱色釉。铜器主要有铜镜、铜钗和铜钱等,多放置在棺内墓主头端或身侧,其中铜钱可见北魏永安五铢、北齐常平五铢和隋五铢。另有银指环、铁镞和石串饰等数件。

该墓地年代跨度较长,各时代墓葬分区明显。形制多样,结构具有特色,出土文物较多,器形丰富,地域特征明显。尤其是北朝晚期至隋代墓群的发掘为山东省首次,填补了本地区该时段平民墓群发掘的空白,为北朝隋代考古研究提供了珍贵材料。

发掘区全景

东周墓出土器物

莒县莒国故城遗址考古勘探

勘探单位:日照市文物考古研究所

莒国故城遗址位于山东莒县县城四周,原有外城、内城、子城三重。春秋时为莒国都城,战国晚期为齐邑,汉代为城阳国都。日照市文物考古研究所于2017年2月24日—4月7日,对内城、外城地上存有城墙地段进行勘探,旨在探明地上城墙和城壕的分布范围,宽度、保存状况及其相关遗迹情况。

内城平面近似方形,东西长约1700米,南北宽约1600米,面积近270万平方米。现存内城南城墙,东、西两段保存较好,中段保存较差。在南墙中部发现1处城门,城门西侧确认铸钱遗址1处。内城城墙东北角处保存较好。外部城壕保存较好,与城墙间距5—6米。南城壕宽80—100米,距地表深2.8—3.3米见灰淤沙。南城墙中段和东段城之间,探出城壕缺口东西宽40—45米。从内城的整体布局分析,此缺口大致在古城南北中轴线上,推测为南城门。

外城根据三普资料记载,南北5.5千米、东西4.5千米,周长19千米,面积24.75平方公里。城墙多被平毁,仅剩西北角,残长约150米,高1—1.5米,宽38—50米。

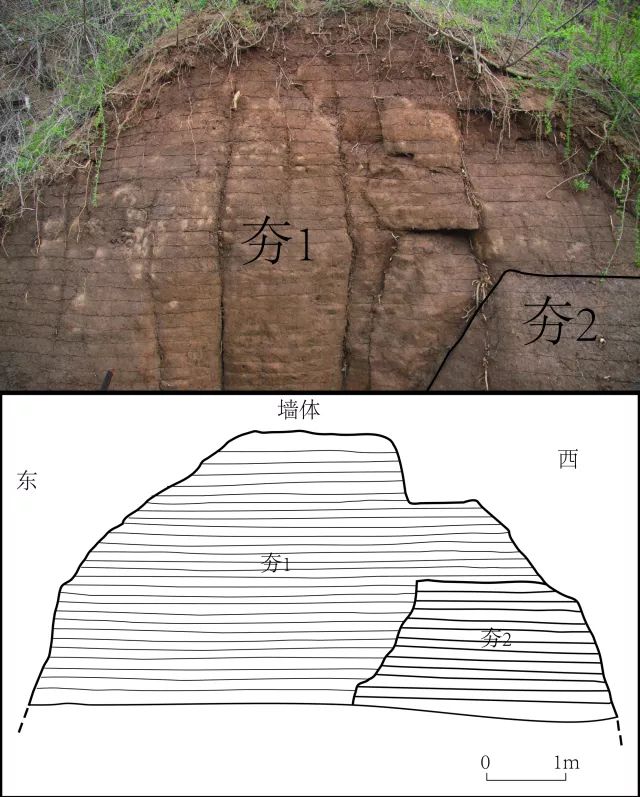

内城从城墙结构、夯筑方法推侧为战国。外城从夯筑方法、夯层内含的遗物推断为汉代。

莒国故城平面图

内城南城墙西段夯层情况

内城南城墙东段外侧地貌

青岛市土山屯墓群

发掘单位:青岛市文物保护考古研究所、烟台市博物馆

2016年5月至2017年11月,为配合基础工程建设,青岛市文物保护考古研究所联合黄岛区博物馆,对土山屯墓群部分区域进行了考古发掘,获得了重要的考古新发现。

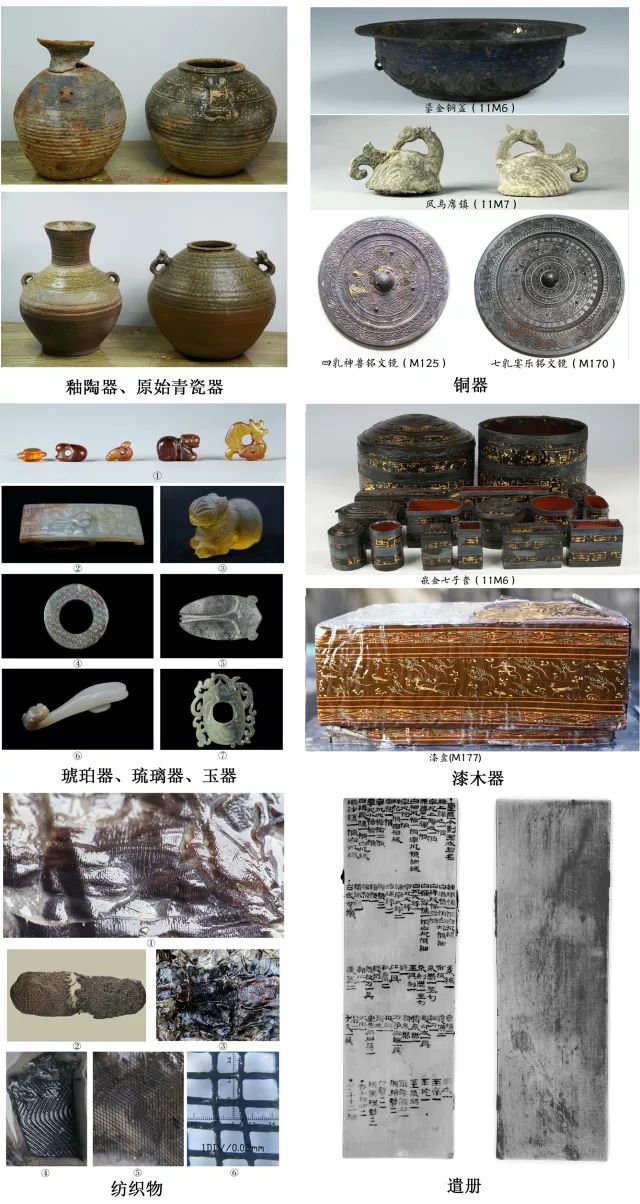

本次发掘共清理墓葬178座,其中东周时期墓葬25 座,汉代墓葬125座,清代墓葬28座。最为重要的是汉代时期的墓葬,形制特殊,出土遗物丰富且保存较好。出土文物共计1000余件(套),主要有陶器、原始青瓷器、铜器、铁器、漆木器、玉器和丝织品等。

发掘之初项目组便突出课题意识,以课题意识指导考古全程。积极探索鲁东南沿海汉代封土墓的构制、内涵及其与江浙一带的经济文化交流等。在考古发掘的同时,积极开展对周边遗址的调查工作。

注重各种现代科技手段的应用。使用无人机、RTK、全站仪、图形工作站等设备,对整个发掘区和遗迹进行航拍测绘;运用多视角三维影像建模技术,对所有墓葬的不同发掘层面,均进行三维建模;配备红外扫描仪,对出土的木牍等文献资料,第一时间进行红外扫描,提取宝贵的文字信息。

贯彻田野发掘与文物保护有机结合的理念。注重搭建多学科合作研究的平台。发掘过程中,与中科院地质与地球物理研究所、复旦大学、山东大学、中国科技大学、荆州文保中心等单位展开各项合作。后期将陆续开展更加丰富、多元的多学科研究工作。

土山屯墓群墓葬布局、封土、祭台、棺椁形制、出土文物等均保存较好,构成完整的有机整体,在汉代中低级贵族墓葬发掘资料中非常罕见。其墓葬形制及出土器物具有鲜明的吴越文化特色,对于鲁东南沿海地区葬俗研究及南北经济文化交流等都具有指标性意义;出土文献等珍贵文物,为研究汉代政治制度、地域文化以及物质文化交流等提供了宝贵的资料,具有独特的历史价值和科研价值,是一次极为重要的考古新发现。

土山屯墓群地表封土

棺椁结构举例

出土遗物举例

日照市莒县汉代“刘章墓”考古勘探

勘探单位:日照市文物考古研究所

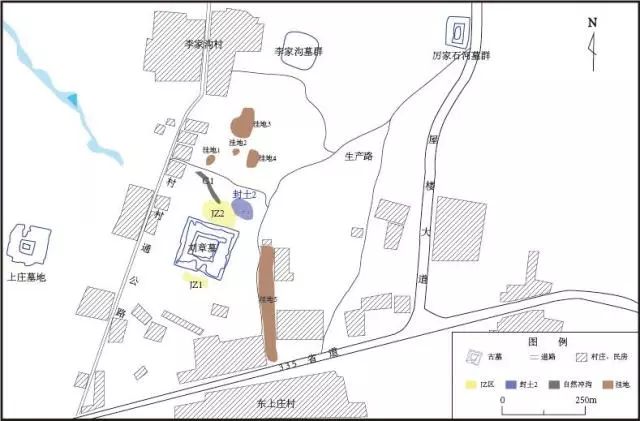

“刘章墓”位于莒县陵阳镇东上庄村北300米处。1992年被公布为省级重点文物保护单位。本次勘探旨在探明封土范围、墓室结构及周边相关遗迹情况。

经过对“刘章墓”封土周边系统的考古勘探和分封土断面的清理,确定是一座有地上墓室、封土保存相对完好的大型墓葬。另外,在“刘章墓”封土前部与封土后各发现遗址1处;封土东北50米处,探明一处封土范围,其下有分布6座中小型墓葬。

“刘章墓”封土基部为长方形台阶状,顶部为圆锥形坟堆。底部方台东西138米、南北145米、高21米(其中台高13米、圆锥顶高8米)占地面积20000余平方米。从清理的封土剖面推断,该墓是一座墓道向南,有地上墓室的“甲”字形大墓。封土由夯筑墓室、墓室内填土和外部封土三大部分组成。

勘探表明,“刘章墓”封土规模大,墓室结构特殊,保存之完整在鲁东南是不多见的。再加上封土周边发现的文化遗存、墓葬等,对研究汉代大型墓葬的等级制度和埋葬方式、丧葬习俗、陵园内建筑、墓葬分布提供了典型实地材料。

“刘章墓”封土外貌

“刘章墓”周边遗迹分布图

济南天桥区药山汉墓

发掘单位:济南市考古研究所

墓葬位于济南市天桥区药山北侧山前缓坡上,北距二环北路约630米,东距无影山北路约420米,地处黄河与小清河之间。

2017年7月-9月,济南市考古研究所组织工作人员对工程施工中发现的墓葬进行了抢救性考古发掘。共清理墓葬3座,分别编号为M1、M2、M3,其中M1、M3为汉代画像石墓。

M1、M3均为带墓道、砖石混筑的多室画像石墓,结构相对比较完整,是近年来济南地区发现的为数不多的汉代画像石墓。根据墓葬形制、规格及随葬器物,结合其他同类型同时期的墓葬,推测应该为东汉晚期中下级官吏或地主阶层的墓葬。墓葬的发掘对于补充、完善该地区东汉晚期的丧葬礼制、社会经济生活等提供了新的考古学资料。

M1全景

M1北侧室南门

M3全景

山东考古

山东考古 山东省文物考古研究院

山东省文物考古研究院